엔젤스 쉐어

Angels' share.

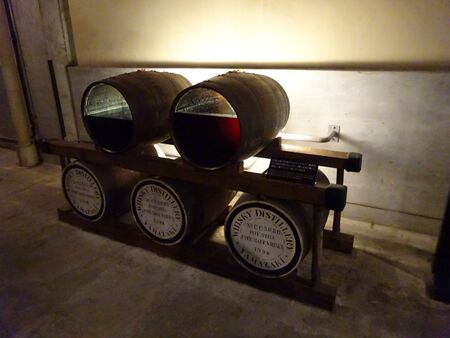

말 그대로 풀어보면 '천사들의 몫'이다.[2] 위스키나 브랜디를 오크통에서 숙성시키는 과정에서 액이 약간씩 사라지는데, 이것을 뜻하는 말이다.[3] 나무는 플라스틱이나 금속과는 달리 기체를 완벽하게 밀폐하는 재질이 아니다. 나무 자체가 투습성이 있고 긴 나무조각을 여러 개 이어붙여서 만드는 오크통의 아주 미세한 틈도 있기 때문에 새는 곳이 없더라도 물이나 알코올은 조금씩 증발해서 나무통 바깥으로 빠져나간다. 시간이 갈수록 손실은 누적된다. 금속제 또는 시멘트 탱크, 혹은 유리병처럼 기체도 완전히 밀폐하는 용기 안에서 보관 숙성한다면 당연히 엔젤스 쉐어는 없다. 수분과 알코올이 나무통 바깥으로 계속 증발하면 나무통 겉표면에 거무스름한 곰팡이가 번식한다. 위스키 저장고에 가 보면 조금씩 증발하는 알코올과 쾨쾨한 미생물의 냄새가 얽힌 눅눅한 냄새가 실내를 가득 채우고 있다.

보통 엔젤스 쉐어는 스코틀랜드를 기준으로 1년에 대략 2~3% 정도라고 한다.[4] 10년 숙성했다고 치면 거의 20%가 날아가는 셈이다. 20년 숙성이면 반이 날아간다. 숙성 기간이 길수록 위스키 가격이 기하급수로 비싸지는데 아주 큰 공헌을 하는 셈이다. 만드는 기간이 길어지는 관리 비용 문제도 있지만 배럴 당 생산량도 줄어드니 비싸질 수밖에 없다. 기후도 영향을 주는데, 이를테면 온도가 높은 지역에서는 좀 더 빠르게 손실된다. 예를 들어 스코틀랜드보다 위도가 낮은, 즉 평균 기온이 더 높은 일본이나 대만 같은 곳에서 숙성을 한다면 같은 기간에 엔젤스 쉐어가 더 많아진다. 온도가 높으면 숙성 과정에서 일어나는 화학반응도 좀 더 활발해지기 때문에 숙성 속도는 좀 더 빠르긴 하지만 과연 시간을 두고 천천히 일어나는 변화와 그보다 높은 기온에서 속성으로 일어나는 변화가 같은 건가는 당연히 풀리지 않는 떡밥이다.[5] 습도도 영향이 있는데, 기본적으로는 알코올이 물보다 1.5배 이상 휘발성이 강하므로 알코올이 더 많이 날아간다. 그러나 습도가 낮은 지역에서는 물이 더 잘 증발해서 도수가 비슷하거나 오히려 더 높아질 수도 있지만 습도가 높으면 물은 잘 증발하지 않고 알코올이 많이 증발하므로 결국 술의 도수가 낮아진다.알코올은 물이 아니기 때문에 알코올이 증발되는 정도는 습도에 큰 영향을 받지 않는다.

이름이 근사하기 때문에 증류소나 바, 레스토랑 이름으로 즐겨 쓰인다. 우리나라에서도 검색해 보면 이 이름을 단 레스토랑이나 바가 여럿 줄줄이 나온다.

이와 비슷한 개념으로 데블스 컷이라는 것도 있다. 와인이나 증류주가 숙성 과정에서 나무통에 스며들기 때문에 생기는 손실로, 엔젤스 컷과는 달리 술의 성질에는 그다지 영향을 주지 않는다.

각주

- ↑ 단, 실제 위스키는 아니며 실제 해당 기간만큼 숙성된 위스키의 색깔만 재현한 액체다.

- ↑ Angel's share가 아니라 angels' share다.

- ↑ 와인 역시도 대부분은 알코올과 수분이 있어서 오크통 숙성이 길어지면 엔젤스 쉐어가 생긴다. 다만 주로 증류주 쪽에서 많이 쓰는 용어다. 아무래도 증발이 잘 되는 알코올 함량이 와인보다 훨씬 높으므로 엔젤스 쉐어가 더 많이 생기기 쉬운 데다가, 와인은 강화 와인을 제외하고는 많아야 3~5년 정도 숙성하지만 증류주는 많게는 수십 년을 숙성하기 때문에 손실량도 더 많다.

- ↑ "Whisky Glossary : Angels' share", Whisky Magazine.

- ↑ 단순히 생각하면 당연히 시간을 두고 천천히 일어나는 변화가 더 좋겠지만, 일본의 산토리 위스키가 스카치 위스키를 무색하게 할 정도로 좋은 평판을 얻고 그보다도 더 더운 기후의 대만 위스키까지 요즈음은 평가가 괜찮은지라 쉬운 문제가 아니다.